Canton de Montereau-Fault-Yonne

Varennes-sur-Seine

1) La Dame blanche en forme de tombeau inconnu (apparition de dame blanche et destin tragique)

Esmans

2)Les fées du Trou Cahotte (Trésor de fées)

Barbey

3)Le diable venu de Hallstatt (Trésor du Fossé d'Enfer)

Esmans

2)Les fées du Trou Cahotte (Trésor de fées)

Barbey

3)Le diable venu de Hallstatt (Trésor du Fossé d'Enfer)

Galeries mystérieuses et mythe du souterrain de communication à grande distance

4)Divers exemples du mythe du souterrain (Thoury Férottes, La Tombe, Dormelles, Nanteau-sur-Lunain, Moret, Gouaix, Nonville, Saint-Fargeau, Coulommiers)

Canton de Mormant

Guignes-Vitry

5) Sainte Anne, une experte en prodiges de réputation mondiale (Légende de la Fontaine Sainte-Anne de Vitry)

Yèbles

6) Flambettes et enchantements à la Mare des Ardents (Légende de la Mare des Ardents selon René Morel)

Andrezel

7) Cryptozoologie, version Seine-et-Marne (Mares au Diable et Mares aux Bêtes)

Canton du Châtelet-en-Brie

Féricy

Canton du Châtelet-en-Brie

Féricy

8) L’abîme qui marchait aux cloches d'église (La Mare de l’Abîme de la Forêt de Barbeau)

9) La maternité des ondes (Légende de la fontaine sainte-Osmane)

Valence-en-Brie

10) La mécanique du Diable (Légende du Gouffre de Valence)

Machault

11)Le trésor de la cabane du Diable(Légende de trésor diabolique)

Canton de Perthes-en-Gâtinais

Arbonne-la-Forêt

12) l'Abime au trésor (Légende de l’abîme du Ru de la Fontaine)

Canton de Villiers-Saint-Georges

Louan-Villegruis-Fontaine

13) Histoire de trésor caché sur fond de Pierre aux Cents Têtes (Légende du trésor de Montaiguillon et la Pierre aux Cents Têtes)

Canton de Donnemarie-Dontilly

Gurcy-le-Châtel

14)Fermé avant d’avoir eut le temps de dire ouf ! (Trésor du château de la Motte de Chalautre-la-Reposte)

Lizines

15)Il y a pas moins de 260 longues années de ça (Le trésor de la Butte des Rochottes)

Vimpelles

16)Du pognon dans les sous-sol (Le trésor du Fief d'Heurtebise)

Thénisy

17) Les trois soleils de Thénisy : ou la chasse au trésor programmée (Le trésor de la Cave Gilette)

Egligny

18) Doublon (Le trésor de l'abbaye de Preuilly)

Canton de la Ferté Sous Jouarre

Pierre-Levée

19) Le trésor de Minuit (Trésor du village de Pierre-Levée)

Canton de Tournan-en-Brie

Chaumes-en-Brie

20)Encore une histoire de chercheur de trésors qui finit mal (Trésor du manoir de Cresnes)

Canton de la Ferté Gaucher

Chartronges

21)Miscellanées et structures diverses pour trésor unique (Trésor du site de Grandchamp)

Canton de Savigny-le-Temple

Savigny-le-Temple

22)La vie aquatique à Savigny-le-Temple/ 1865-2013 (Le trésor de la Fontaine Saint-Hilier)

Canton de Rebais

Rebais

23)La cave et l'ombre d'un pâle évangile (Le trésor du Bois de la Grange)

Canton de Roissy-en-Brie

Roissy-en-Brie

24)De ce que contient la tour du roi (Le trésor de Notre-Dame-du-Cormier)

9) La maternité des ondes (Légende de la fontaine sainte-Osmane)

Valence-en-Brie

10) La mécanique du Diable (Légende du Gouffre de Valence)

Machault

11)Le trésor de la cabane du Diable(Légende de trésor diabolique)

Canton de Perthes-en-Gâtinais

Arbonne-la-Forêt

12) l'Abime au trésor (Légende de l’abîme du Ru de la Fontaine)

Canton de Villiers-Saint-Georges

Louan-Villegruis-Fontaine

13) Histoire de trésor caché sur fond de Pierre aux Cents Têtes (Légende du trésor de Montaiguillon et la Pierre aux Cents Têtes)

Canton de Donnemarie-Dontilly

Gurcy-le-Châtel

14)Fermé avant d’avoir eut le temps de dire ouf ! (Trésor du château de la Motte de Chalautre-la-Reposte)

Lizines

15)Il y a pas moins de 260 longues années de ça (Le trésor de la Butte des Rochottes)

Vimpelles

16)Du pognon dans les sous-sol (Le trésor du Fief d'Heurtebise)

Thénisy

17) Les trois soleils de Thénisy : ou la chasse au trésor programmée (Le trésor de la Cave Gilette)

Egligny

18) Doublon (Le trésor de l'abbaye de Preuilly)

Canton de la Ferté Sous Jouarre

Pierre-Levée

19) Le trésor de Minuit (Trésor du village de Pierre-Levée)

Canton de Tournan-en-Brie

Chaumes-en-Brie

20)Encore une histoire de chercheur de trésors qui finit mal (Trésor du manoir de Cresnes)

Canton de la Ferté Gaucher

Chartronges

21)Miscellanées et structures diverses pour trésor unique (Trésor du site de Grandchamp)

Canton de Savigny-le-Temple

Savigny-le-Temple

22)La vie aquatique à Savigny-le-Temple/ 1865-2013 (Le trésor de la Fontaine Saint-Hilier)

Canton de Rebais

Rebais

23)La cave et l'ombre d'un pâle évangile (Le trésor du Bois de la Grange)

Canton de Roissy-en-Brie

Roissy-en-Brie

24)De ce que contient la tour du roi (Le trésor de Notre-Dame-du-Cormier)

Canton de Montereau-Fault-Yonne

La Dame blanche en forme de tombeau inconnu

Au cours de l’année 1986, une Dame Blanche s’est manifestée à un adolescent de 16 ans et également à plusieurs personnes avant lui aux abords de Varennes-Sur-Seine. Mais c’est seulement de ce garçon dont nous allons parler à présent, car seul son témoignage m’est parvenu.

« Quand cette histoire commence, il fait nuit. L’évènement se situe soit dans la soirée, soit tôt le matin. C’est au choix. Ce dont on est sûr, c’est qu’il fait nuit. Quittant Moret notre ado, monté sur sa mobylette a emprunté la Nationale 6 en direction de Montereau. Puis, après avoir avalé la grande descente de la Vallée Jarrie, a bifurqué sur la gauche et remonté la Départementale 28a, dite Grande Rue, censée le conduire à Varennes. C’est là que les choses se compliquent. Arrivé à quelques mètres de l’embranchement avec le Chemin des Aulnettes, sa bécane lui fait défaut et s’arrête subitement. Il tente de remettre le contact. En vain, la mobylette ne veut plus rien savoir. Il sait que ce n’est pas une panne d’essence, il a fait le plein le matin-même, alors il attend quelques secondes, histoire de reposer le moteur. Fouillant les environs du regard, il aperçoit soudain une silhouette qui se tient au niveau du carrefour. C’est marrant, car il jurerait qu’une seconde plutôt, il n’y avait personne à cet endroit. La silhouette est celle d’une femme habillée d’une robe blanche. Elle porte un voile sur le visage et un chapeau. Elle a quelque chose de vaporeux, de transparent. Il n’y a pas de vent, mais sa robe ondule comme si c’était le cas. L’apparition restera sur place environ dix minutes avant de disparaître. C’est seulement à partir de cet instant que la mobylette acceptera de redémarrer et que le jeune homme pourra repartir. Le lendemain il reviendra sur les lieux en compagnie de son frère et ils fouilleront les alentours. Ils découvriront alors un « tombeau », dans les bois qui bordent la départementale, à peu de distance de la jonction avec le Chemin des Aulnettes, là où est apparue la Dame Blanche ».

|

| CARREFOUR DE LA DAME BLANCHE (VARENNES-SUR-SEINE) |

Un dernier truc : l’adolescent s’est tué en moto quelques temps plus tard. Certains ont pensé que la Dame Blanche lui était apparue pour le prévenir. Ce genre de mise en garde annoncée ou implicite est l’un des motifs principaux qui constituent la trame des chroniques d’auto-stoppeurs fantômes ou de Dames Blanches de la route et il n’est donc pas étonnant que l’histoire, ici, se répète.

|

| LA PIERRE TOMBALE (VARENNES-SUR-SEINE) |

(1) Coordonnées Lambert 1 : X : 0642,277 – Y : 1074,555

Les fées du Trou Cahotte

Partant d’Esmans et descendant vers Montmachoux, à moins d’un kilomètre du

village et à droite de la route, existait autrefois, dans une pièce de terre actuellement

cultivée, une excavation assez profonde connue sous le nom de Trou Cahotte. On a dit beaucoup de

choses à propos de cet endroit : qu’il s’agissait des fondations d’une

habitation gauloise, de la partie enterrée d’une hutte, des restes d’une cave

antique, d’une entrée de souterrain, d’un puisard, d’un réservoir ou encore d’une

mare asséchée. L’explication la plus probable n’est pas si équivoque. Il

semblerait en effet que nous ayons été simplement en présence d’une petite carrière

de calcaire, ou de sable en fin d’exploitation. Mentionné sur le cadastre

Napoléonien, le Trou Cahotte devait

se situer à peu près au point suivant : X : 0647.772 / Y : 1071.269,

lieu-dit actuel : La Vallée Laurent

(autrefois Les Cahottes), parcelle 65.

Rebouché dans le premier quart du 20ème siècle, il n’en subsiste plus

aucune trace à présent.

|

| EMPLACEMENT DU TROU CAHOTTE, CADASTRE NAPOLÉONIEN (ESMANS) |

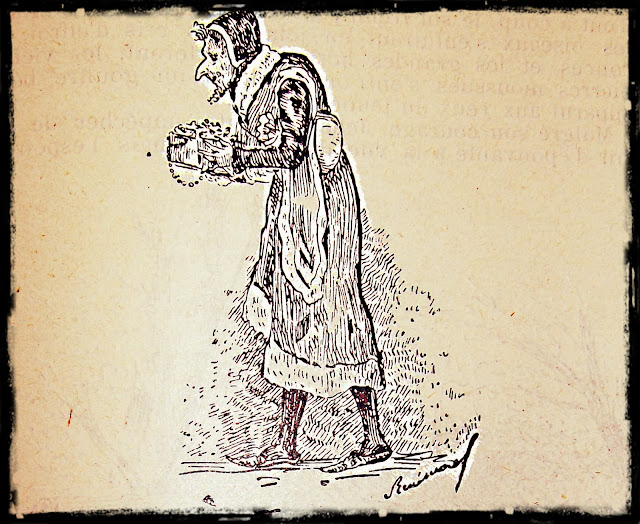

Si on en croit la légende(1),

cette cavité était occupée par des fées laides et à l’odeur repoussante, les Cahottes. Elles vivaient là et avaient

amassé au cours des années un trésor qu’elles gardaient jour et nuit. Durant la

messe du Dimanche des Rameaux, les fées abandonnaient leur repère pour sillonner

la campagne à la poursuite des villageois attardés. On les voyait aussi à la Fontaine au Lait de Beurre, perchée au

sommet des carrières du Tertre Mauboeuf(2). C’était le seul

moment ou l’on pouvait s’emparer du trésor. Bien évidemment, il fallait le

faire avant la fin de l’office et le retour des fées, sans quoi le voleur était

bon pour demeurer le reste de l’année au fond de ce trou, et finir comme

domestique auprès de ces dames. Bizarrement, la légende ne dit pas jusqu’à quel

degré d’affection pouvait s’exprimer ses services…

|

| FÉE CAHOTTE DU TROU DU MÊME NOM (ESMANS) |

Le diable

venu de Hallstatt

« On m’a montré à Barbey à l’angle sud d’un champ, une étendue cultivée où le blé ne

pousse pas. A cet endroit, il existait autrefois une grande fosse circulaire

qui a été rebouchée depuis de nombreuses années. On a toujours trouvé au fond

de cette fosse des morceaux de céramique, et des silex en grande quantité. Une

légende courrait aussi à propos de cette fosse. On l’appelait la Fosse ou le

Fossé d’Enfer parce que des sorciers y pratiquaient le sabbat autour d’une

croix qu’ils plantaient au fond. On raconte aussi que le diable y avait enterré

un trésor qu’il gardait précieusement »(1).

Le site dont parle Pierre V fait partie du climat actuel Le Fossé d’Enfer et se situe, d’après ses

notes, au point X : 0653.931 / Y :

1073.299, parcelle 242. Il ne reste rien de visible aujourd’hui et je n’ai

trouvé personne ayant eu vent de cette histoire.

Moyennant finance, notre rentier aurait reçu l’autorisation du

propriétaire de l’époque de faire quelques recherches. Il aurait découvert

plusieurs tessons de poterie portant des motifs linéaires et géométriques, et quelques

fragments d’outils en silex. Bien que loin d’être un spécialiste en la matière,

cette structure décrite par Pierre V, le mobilier mis à jour et les toponymes

identiques, me font penser à ceux de la fosse

Hallstattienne de l'Enfer, fouillée en 1973 à Chartrettes(2). Bien

entendu, tout cela ne reste qu’à l’état de prudente conjecture.

(1) Cahier Pierre V, date du 14/06/1949.

(2) Jacqueline Degros, Jean

Guffroy, Jacques Tarrête : La fosse hallstattienne de l'Enfer, à

Chartrettes (Seine-et-Marne.). Gallia. Tome 34 fascicule 1, 1976. pp.

57-94.

Galeries mystérieuses et mythe du souterrain de communication à grande distance

Le légendaire des souterrains, et dans une moindre mesure celui des manifestations d’esprits (Dames Blanches, fantômes, revenants) est certainement l’un des derniers à demeurer encore actif de nos jours. C’est un mythe ancien qui a su assurer sa pérennité. Lors d’une enquête de terrain, 90% des personnes interrogées n’hésiteront jamais à vous glisser une ou deux infos à propos d’un ou plusieurs souterrains, même si votre question initiale n’a rien à voir avec ça. Si vous voulez faire choux gras, branchez les gens là-dessus et vous êtes sûr de rafler la mise. Sur ce point, les témoins sont intarissables, quitte à en rajouter, histoire de crédibiliser encore plus leurs témoignages. Je suppose que l’explication vient d’un besoin de rationalité. Avec le principe du souterrain, on reste dans l’imaginaire raisonnable, l’archéologie authentique, la légende savante. Là où ça pêche, c’est plutôt du côté de l’argumentation et du descriptif. C’est à peu près à ce niveau de la conversation que les choses se gâtent. Bien souvent, en fait, pratiquement dans tous les cas, l’existence d’un souterrain de communication à grande distance revient sur le tapis. Pourtant, ce genre de galerie n’existe pas ou très peu. De plus ceux qui en parlent ne les visitent pas forcément, voir même très rarement. Ce mythe fonctionne donc essentiellement sur une logique populaire, des rumeurs ou des images de vestiges mal interprétés. Ce qui suit donne un bref aperçu des croyances actuelles dans le domaine. Je n’ai retenu que les plus caractéristiques. Bien entendu, bon nombre des souterrains évoqués n’existe pas. Quant aux mesures qu’on veut bien leur attribuer, vous l’aurez compris, elles sont bien loin de la réalité.

La Ferme de la Forteresse à Thoury Férottes abrite une cave médiévale et une glacière ruinée de 10 à 12 m de long. On raconte qu’un souterrain partirait de la Forteresse et déboucherait au lieu-dit la Cave aux Moines, qui autrefois recelait peut-être un habitat. Il s’étendrait sur plus de 2,5 km à vol d’oiseau. Il subsisterait des vestiges, des morceaux de moellons, mais il existe plus rien visiblement. On a prétendu avec erreur que la ferme appartenait aux templiers et des rumeurs de trésors cachés ont circulées. Dans l’un des champs situé à proximité, un souterrain se serait effondré et aurait entrainé un paysan avec sa charrue.

À La Grande-Paroisse, il existe une version similaire, mais plus moderne cette fois-ci. Lors de la construction d’un pavillon, une pelleteuse serait tombée dans un souterrain ou une cave dont le plafond se serait soudainement affaissé.

À La Grande-Paroisse, il existe une version similaire, mais plus moderne cette fois-ci. Lors de la construction d’un pavillon, une pelleteuse serait tombée dans un souterrain ou une cave dont le plafond se serait soudainement affaissé.

Les sous-sols de la ville de Moret sont truffés de galeries souterraines. Au moyen-âge les sorcières s’y réfugiaient pour échapper à l’église et à l’inquisition. On y a retrouvé les os de certaines d’entres-elles. Il en est de même pour les templiers, dont on aurait découvert des squelettes entiers. Alexandre-Désir Teste d'Ouet en parle dans son Orpheline de Moret :

« De longs souterrains hardiment voutés dont on a fait quelques cloaques particuliers, et où ceux qui les ont découverts n’ont point osé pénétrer ; et cependant la curiosité de tant d’autres y eut été vivement aiguillonnée. De longues chaines scellées dans les piliers ne laissaient aucun doute sur l’usage qu’on en dut faire ; des ossements humains suspendus après elles, révélaient d’épouvantables mystères ; car, pendant les cinq ou six années que dura l’instruction de leur procès, que de pauvres templiers n’eurent point l’honneur du martyre public et prisonniers dans leur propre maison y expirèrent de faim et chargés de fers ! L’aspect de leurs catacombes fit reculer ceux que le hasard y avait conduits, et d’importants documents, peut-être, sont resté ensevelis dans leurs ténèbres »(1).

A Nanteau-sur-Lunain, on croit que ce sont les romains qui ont creusé les souterrains. Plusieurs courraient encore sous le parc du château et l’un d’eux déboucherait le long de l’Allée Pavée(2) Chacun leur tour, des résistants et des soldats allemands s’y seraient cachés durant la seconde guerre mondiale. On raconte également que ce chemin qui traverse la forêt de Nanteau pour rejoindre la Départementale 225 est une ancienne voie romaine et que César et ses troupes l’auraient emprunté. D’autres souterrains partant de l’ancien château féodal iraient jusqu’à la Ferme du Fourchet et au Manoir Saint-Louis en limite de forêt à plus de trois kilomètres du village.

Dans le village de La Tombe, une nuit, en 1985, vers 4 heures du matin un grand bruit réveilla plusieurs personnes. Un poteau électrique qui se trouvait au niveau de la rue des merlerots s’était couché par terre en entrainant avec lui un amas de fils qui provoquèrent aussitôt des gerbes d’étincelles. Peu de temps après, le propriétaire, sortit de sa maison. Il semblait en proie à une panique totale. Il raconta à plusieurs voisins que sa chambre à coucher venait de disparaître soudainement dans un trou. Des témoins constatèrent les faits avec effroi : la pièce s’était belle et bien volatilisée. On fit venir des experts pour effectuer des sondages, mais on raconte qu’ils ne purent atteindre le fond de cette fameuse cavité. Elle fut rebouchée par la suite, même si, depuis, elle passe dans le village pour un abime insondable. Certains pensent également qu’un énorme et très ancien souterrain traverserait l’agglomération avant de se perdre en haut du pays. C’est de sa faute à lui si ce drame s’est produit. Il se serait effondré, entrainant avec lui une partie de la maison qui fut entièrement reconstruite un peu plus loin.

On raconte que « La commanderie de Dormelles présente un très large souterrain qui s’arrête aujourd’hui au bout de 90 mètres. Certains pensent qu’il s’agit d’un passage secret conduisant à la maison de Paley situé 10 kilomètres plus loin. Outre la distance qui semble bien longue pour un souterrain, cette thèse est douteuse dans la mesure où la présence d’une maison templière à Paley n’est pas attestée. Il semble plutôt que ces souterrains correspondent au reste d’un vaste réseau de drainage, la commanderie de Dormelles étant installée sur un terrain très humide »(3). Certains ajoutent également que cette galerie serait maçonnée en berceau et que trois cavaliers auraient put y passer de front.

J’ai interrogé Monsieur Jean Dumonthier pour savoir ce qu’il pensait de tout ça. Voici ce qu’il m’a répondu : « Il y avait bien à Dormelles une ancienne commanderie de Templiers sur la route de Ville-Saint-Jacques avec une grange et une chapelle détruites au XIXème et à 500 m de là, à Saint-Gervais, un château dont il ne reste que des tours et des communs du XVIIème, château à ne pas confondre avec la commanderie de templiers. Or dans l'ancien parc de ce château, il existe un « souterrain », ou plutôt un creusement à l'horizontal dans la falaise voûté en pierre et qui se termine dans le tuf. Ce n'est pas un souterrain, sans doute une carrière de matériaux ou une réserve. Un auteur récent a affirmé que ce « souterrain où quatre cavaliers de front pouvaient chevaucher » joignait Dormelles à Paley. Tout cela est faux, il n'y a de souterrains, ni dans un cas ni dans l'autre, mais ce livre a attiré des cars de tourisme (je les ai vus) il y a quelques années, qui pensaient pouvoir faire le parcours souterrain... en car ? »(4).

À propos du hameau de la Ronce à Dormelles, Godillon a également parlé de souterrains. Il écrit : « Ce petit hameau de quatre habitations semble avoir été une dépendance des Templiers. Les maisons sont très vieilles. Sous une terrasse, il existe des souterrains que le propriétaire n’a jamais pu approfondir. Ils devaient sans doute faire communiquer toutes ces maisons entre elles »(5).

Dans sa monographie communale, l’instituteur Thominet écrivait : « Saint-Fargeau renferme les ruines d’un ancien château du 15ème siècle qui a été la résidence de la belle Gabrielle. Il en reste encore quelques souterrains et la terrasse dominant la Seine. D’après les racontars, l’un de ces souterrains, passant sous le lit de la Seine, communiquait avec la commune de Seine-Port, sur la rive droite de ce fleuve »(6).

Il existe à Coulommiers une ancienne commanderie de Templiers. Construite au 12ème siècle, c'est l'une des mieux conservés d'Ile de France. Elle est connue pour abriter un souterrain un peu particulier : « Comme dans la plupart des monuments féodaux, la tradition locale assure qu’un souterrain établissait une communication entre le domaine des Templiers situé sur la colline du Theil et le château de la duchesse de Longueville(7) construit dans la ville même. Ce n’est là qu’une fable sur laquelle vient se greffer la légende suivante : la porte de ce souterrain était de pierre et ne s’ouvrait, dans l’église des Templiers, que le deuxième dimanche avant Pâques. De grandes indulgences étaient accordées à l’audacieux qui, ce jour-là, osait entreprendre le parcours, aller et retour, du souterrain. Mais il fallait que le trajet fût accompli pendant la durée de l’Evangile de la Passion car, s’il n’était pas de retour à l’achèvement du texte saint, la porte de pierre tournait sur ses gonds avec la rapidité de l’éclair et se refermait sur l’imprudent qui disparaissait pour toujours ! En raison de la distance il eût fallu un vainqueur de Marathon pour accomplir cet exploit. Certains Columériens qui se flattent de connaître leur histoire locale n’en persistent pas moins à parler encore aujourd’hui du fameux souterrain et de la légende qui y est attachée »(8).

(1) Alexandre-Désir Teste d'Ouet : l’Orpheline de Moret, Tome 1, Louis Rosier éditeur, Paris, 1835, p 38-39.

(2) Chemin rural de Nemours à Nanteau-sur-Lunain, dit Chemin Pavé.

(3) Ivy-Stevan Guiho : L’ordre des templiers, petite encyclopédie, l’Harmattan, 2009, p 96.

(4) Jean Dumonthier : lettre datée du 1er Juillet 2010.

(5) M. Godillon : Histoire de Dormelles, 1912, tapuscrit prêté par Mr Dumontier, p 6.

(6) Thominet : Monographie communale de Saint-Fargeau, 1878, p 4 et 5.

(7) Situé actuellement dans le Parc des Capucins. Ce château fort fut reconstruit au XVIIème siècle par Catherine de Gonzague duchesse de Longueville, et fut détruit au XVIIIème par le Duc de Luynes. Seuls demeurent aujourd’hui les pavillons des gardes et une partie de l'aile du château.

(8) Ernest Dessaint : Une légende et deux sobriquets Briards, Bulletin Folklorique d’Ile-de-France, Tome 3/4, Juillet/Décembre 1945.

Canton de Mormant

Sainte Anne, une experte en prodiges de réputation mondiale

A Guignes, et plus précisément au hameau de Vitry, à quelques pas de l’ancienne forteresse féodale, exista jusqu’à la révolution une chapelle consacrée à Sainte Anne. A l’intérieur, au-dessus de l’autel, une niche conservait une statuette de la sainte, particulièrement vénérée par la population. Pas très loin, jaillissait une source à laquelle on attribuait des vertus exceptionnelles. La Fontaine Sainte Anne. Un petit ru en partait et, courant à travers champs, alimentait un moulin situé à gauche du croisement de la rue de Paris et de la rue de Servolles. On la disait réputée pour « la guérison de la fièvre, des maux de gorge et d’yeux »(1). Elle était l’objet d’un pèlerinage important. Le 27 Juillet (Fête de Sainte Anne) et le 8 Septembre (Fête de la Nativité de la Vierge Marie), une messe était célébrée dans la chapelle, puis, le clergé et les fidèles partaient en procession en direction de la source. « Ils en faisaient plusieurs fois le tour, en chantant cantiques et litanies. Les pèlerins buvaient l’eau de la fontaine à pleins verres, et chacun apportait un vase pour en conserver jusqu’au pèlerinage suivant. De plus, ils trempaient dans une partie de la fontaine des linges, des vêtements et différents objets »(2).

|

| LA FONTAINE SAINTE-ANNE, DESSIN DE RENÉ MOREL, 1890 (GUIGNES-VITRY) |

Tout se déroula plutôt bien jusqu’à la révolution. A partir de là, les choses se compliquèrent un peu. Pour la chapelle surtout. Elle fut vendue comme bien national à un certain conventionnel Laurent Lecointre qui la céda trois ans plus tard au citoyen Jean-Baptiste Jouzon, agent national de la municipalité de Guignes-Libre, c’est à dire le maire. L’acte mentionnait une clause pour le moins radicale : les acheteurs devaient faire disparaitre cette chapelle et la transformer en grange ou en maison habitable. Toute cette histoire commençait sérieusement à sentir le sapin. Comme prévu, les travaux débutèrent peu après. La statue de Sainte Anne fut arrachée à la chapelle « et jetée sur la place voisine où le citoyen Thomas, fermier de Vitry, lui attacha une corde au cou et voulut la faire trainer par un cheval. Mais ô prodige ! (c’est ici que commence la légende) la statue parut être clouée à terre par une force mystérieuse et invincible, et le cheval de Thomas, malgré les exhortations les plus frappantes ne put la faire avancer d’un pas… On lui adjoignit un compagnon, même impossibilité de la remuer ; Thomas lui-même se mit à tirer la corde, mais ses efforts joints à ceux des chevaux semblaient rendre la statue plus pesante, on eût dit raconta plus tard un témoin de la scène, qu’elle voulait s’enfoncer dans le sol. Thomas devenu furieux, frappa de son sabot la tête de Sainte Anne… Au même instant, il poussa un grand cri, porta la main à ses yeux et tomba à la renverse. Les assistants effrayés se portèrent à son secours ou se dispersèrent en commentant ces choses extraordinaires. On rapporte que, durant cette scène, l’eau de la fontaine devint rouge comme du sang. La statue fut abandonnée près de la chapelle qu’elle n’avait pas voulu quitter. Thomas, reconduit chez lui par sa femme et par des voisins, s’alita et devint aveugle. Pendant la nuit suivante, deux vieilles femmes du hameau vinrent prendre la statue, qui se laissa enlever sans difficulté, et la cachèrent dans une cave. Quelque années passèrent, puis par un beau jour de fête, la vénérable image fut sortie de sa cachette et porter en pompe à l’église de Guignes où on la plaça sur l’autel de la chapelle saint Bernard. Elle repose aujourd’hui dans un coin du vieux cimetière de guignes où elle a été enterrée, il y a une quarantaine d’année, croyons-nous. Mais la légende n’est pas terminée encore… Thomas fit pénitence ; il recouvra la vue grâce à l’eau de la fontaine avec laquelle il se lavait les yeux tous les jours »(3).

Morel précise qu’une dame blanche apparut « dans la nuit qui suivit la destruction de cette chapelle et la profanation de la statue de sainte Anne »(4)et continua à faire parler d’elle par la suite, car les différents bâtiments bâtis à l’emplacement de la chapelle étaient réputés hantés. « Une dame blanche y apparaissait souvent à l’heure fatidique de minuit, des bruits effrayants s’y faisaient entendre et des flammes qu’on désigna sous le nom de flambeaux de Sainte Anne y dansaient des sarabandes effrénées. Ces flammes voltigeaient aussi autour de la fontaine et sur la place du village. Les bonnes gens de Vitry ne passaient plus auprès de ce lieu redouté sans se signer dévotement, sans murmurer une prière… »(5).

Dans le courant du 19ème siècle, la Fontaine Sainte Anne fut transformée en lavoir. Son eau y est toujours aussi pure. À quelques pas, au numéro 7 de la place de Vitry, et entourée de hauts murs, se dresse le corps de maisons édifié sur l’ancienne chapelle et derrière, la villa qui le domine. Portant autrefois les noms de Villa sainte Anne et les Charmettes, elle s’appelle désormais les Charmettes d’Homélie et à l’heure où j’écris ces lignes, abrite quatre chambres d’hôtes, ainsi qu’un atelier de décoration d’intérieur. L’actuel propriétaire que j’ai rencontré, n’a jamais été importuné par une quelconque dame blanche. Du reste, il n’avait jamais eut vent de ce genre d’histoire.

|

| LAVOIR ET SOURCE DE LA FONTAINE SAINTE-ANNE (GUIGNES-VITRY) |

|

| LAVOIR DE LA FONTAINE SAINTE-ANNE (GUIGNES-VITRY) |

(1;2) René Morel : La

Chapelle et la Fontaine Sainte Anne de Vitry, Revue régionale Brie et

Gâtinais, n°6, Juin 1909, p 184.

(3) René

Morel : La Chapelle et la Fontaine Sainte Anne de Vitry, Revue

régionale Brie et Gâtinais, n°6, Juin 1909, p 185/186.

(4) René Morel : La Brie

Légendaire. Fées et dames blanches, Revue régionale Brie et Gâtinais, 1910,

p 236.

(5) René Morel : Chapelle

et légende de Sainte-Anne de Vitry, Almanach de Seine-et-Marne, 1890, p

198/199.

Flambettes et enchantements à la Mare des Ardents

Venant de Yèbles, sur le chemin n°4 dit de Genouilly à Champdeuil, quand vous arrivez en vue du carrefour bornant la limite de la commune, regardez vers la gauche, juste à quelques mètres dans le champ, elle est là, ou plutôt elle était là… Imaginez cinq minutes : une étendue d’eau stagnante et argileuse. De longs roseaux, des hautes herbes et des fragments de bois pourrissant. Dans un coin s’élève un arbre mort. Sur la terrasse dominant l’Yerres, au sud-ouest du village, sur le climat de Pruneloy, aux cordonnées Lambert suivantes : X : 0630,708 Y : 1103,166, elle se trouvait là.

La Mare des Ardents. Certainement une mare pas très grande. Et peut-être pas très lugubre non plus. Une mare comme il y en avait de nombreuses sur ce plateau. On en dénombre pas moins d’une cinquantaine sur les plans d’intendance de la paroisse de Yèbles, Champdeuil et Crisenoy. On trouvait, pour les plus proches de la notre: la Mare du Chêne, le Marchais aux Loups, la Mare du Poirier, la Mare de la Chaperonnerie, le Marchais Farvin, la plupart, taries par les drainages successifs à grande échelle entrepris depuis la fin du 19ème siècle, ont aujourd’hui disparues. C’est malheureusement le cas pour la Mare des Ardents, dont on suppose qu’elle aurait été asséchée dans les années 1860/80, puisqu’au moment ou René Morel en parle, c'est-à-dire vers 1893, elle n’existe déjà plus. Un détail cependant, sur le plan joint à la monographie communale de 1888, la mare est toujours visible, mais l’instituteur a très bien pu s’inspirer du cadastre napoléonien de presque 60 ans son aîné. Mais revenons à Morel. Cet ancien rédacteur de la République de Seine-et-Marne est connu pour ses écrits sur le légendaire de la Brie. Son travail de collecte et d’écriture est remarquable. Dans son domaine, il est l’auteur de référence. Un type incontournable. On pourrait même dire unique, puisque personne d’autre avant lui et après lui (excepté Lecotté à sa manière) n’a osé se frotter à la question. Reste quelques doutes quant à l’authenticité de certaines légendes qu’il aurait rapportées. D’après René-Charles Plancke, « Il ne faut pas prendre toutes ces légendes pour argent comptant, ni les croire séculaires ; il n’est pas impossible qu’elles aient été inventées de toutes pièces, entre 1890 et 1898, par René Morel, ou plus exactement, que ce conteur plein de malice et de talent, ait transposé à Guignes, des légendes recueillies ailleurs »(1).On sait que Morel avait tendance à en rajouter, mais il a habité Melun et Guignes et on peut facilement envisager qu’il ait pu recueillir sur place des légendes inédites, ce que personne avant lui n’avait fait. Dans tous les cas, l’histoire de la Mare des Ardents nous est restée. La voici, telle qu’elle a été publiée dans l’Almanach de Seine-et-Marne en 1893, expurgée de courts passages qui ne servaient pas à grand chose :

« Sur le fief de pruneloy (…) se trouvait une mare appelée la Mare aux Ardents. On sait que nos pères donnaient le nom d’ardents à de gros feux-follets qui, dans la croyance populaire, circulaient la nuit, principalement pendant les nuits de l’Avent, pour égarer les voyageurs attardés et les faire tomber dans les mares, les étangs, les fondrières ou les cours d’eau. Malheur à l’infortuné qui faisait cette dangereuse rencontre ! Attiré malgré sa volonté par la pernicieuse lumière, il suivait en courant cette lueur diabolique qui le conduisait à la mort. (…) la mare de Pruneloy avait chez les bonnes gens des environs la plus mauvaise réputation pour l’excellente raison qu’elle était peuplée d’ardents, de Flambettes et de culards… Quelques vieilles prétendaient même qu’on avait vu la Grand’ Bête s’y désaltérer et que les lavandières de nuit y lavaient parfois les langes et les cadavres de leurs innocentes victimes. (…) Plus la nuit était sombre, plus les ardents étaient contents, plus ils brillaient, plus ils dansaient, plus ils voltigeaient au-dessus des champs et des prairies qui entouraient leur retraite. Il fallait, dès qu’on en voyait un, faire le signe de la croix, puis planter bien vite son couteau en terre pour amuser l’esprit follet… et encore n’était-on pas sûr de lui échapper.

Une des légendes les plus dramatiques concernant la mare en question est celle de la belle Aude, fille d’un seigneur de Genouilly, de la belle Aude qui vivait en l’an de grâce … (il y a si longtemps de cela qu’on ne sait pas au juste à quelle époque elle vivait). Elle était si belle, si belle, racontait-on, que les lutins, les farfadets, les gnomes et les ardents eux-mêmes en étaient devenus amoureux, et elle était si pieuse, si pieuse, que le Diable faisait tout pour perdre son âme…

Un soir de décembre, un de ces vilains soirs de l’Avent où les loups-garous parcourent la campagne, comme la jeune damoiselle revenait avec sa nourrice de visiter une pauvre femme malade dans une chaumière voisine du manoir, elle aperçut tout-à-coup à quelques pas devant elle, une petite lumière bleuâtre qui montait, descendait, valsait, sautillait, tourbillonnait, s’approchait, s’éloignait… Seigneur Jésus ! s’écria la tremblante enfant, un ardent ! Nourrice, un ardent ! … mais la nourrice n’était plus là … elle aussi, elle avait vu, dans une direction opposée, une petite lumière, et elle l’avait suivie, entrainée par une force mystérieuse et invincible.

Le feu-follet fit quitter à Aude le chemin qu’elle suivait. En vain invoquait-elle tous les saints du Paradis, en vain suppliait-elle la benoite Vierge Marie de lui venir en aide… l’ardent l’attirait toujours… Les oraisons les plus efficaces, les signes de croix les plus répétés restaient sans effet… Bientôt Aude remarqua avec plus de terreur encore que le méchant follet l’entrainait du côté de la mare… Il lui faisait traverser les champs et les prés, les friches et les bois, il lui faisait franchir les haies et les fossés ; elle voulait crier, et aucun son ne pouvait sortir de sa gorge contractée, elle voulait s’arrêter, et ses pieds ne pouvaient se fixer sur le sol, elle voulait se retenir aux arbres, s’accrocher aux buissons et ses mains ne pouvaient les saisir…

Ma malheureuse enfant était arrivée au bord de la mare sinistre, toute illuminée par une multitude de flammes, les unes bleues, les autres vertes, qui semblaient l’inviter à tomber dans l’eau profonde… Subitement les flammes s’écartèrent, laissant au milieu de la mare un large espace vide. Quelques secondes s’écoulèrent, puis Aude terrifiée vit apparaitre dans cet espace une énorme boule de feu… le roi des ardents, sans doute… Il s’approcha d’elle en bondissant, et horreur ! de grands bras de flamme se détachèrent de la boule ignée et s’allongèrent vers la jeune fille dont ils entourèrent la taille. Un cri déchirant traversa l’air, on entendit le bruit sourd de la chute d’un corps dans l’eau, les ardents disparurent et d’épaisses ténèbres succédèrent à la lueur brillante qu’ils répandaient.

La légende ajoute que la belle Aude, changée en flamme et devenue reine des ardents, se servit de sa nouvelle forme pour remettre dans le bon chemin les passants égarés, pour les empêcher de tomber dans les embûches tendues par les méchants feux-follets. Malheureusement, le roi son mari, très jaloux d’elle, ne la laissait sortir que rarement. Les paysans reconnaissants lui donnèrent le nom de « Bonne Flambette»(2) ; on la reconnaissait à sa belle couleur bleu tendre et à son éclat extraordinaire.

Ici se termine ordinairement l’histoire d’Aude de Genouilly. Cependant quelques bonnes vieilles au cœur plus sensible, à l’imagination plus féconde ont jugé à propos d’ajouter ce qui suit : Le lendemain, à la pointe du jour, les serviteurs du château, à la recherche de leur damoiselle, aperçurent le corps de celle-ci flottant sur la mare, au milieu des nénuphars et des lenticules… La jeune fille paraissait dormir ; sa tête était soutenue hors de l’eau par une large feuille de nymphéa. Retirée de la mare diabolique, Aude recouvra bientôt ses sens dans les bras de son père, qui la couvrait de larmes et de baisers. La légende est muette sur le sort de la pauvre nourrice. Echappa-t-elle au danger ou périt-elle en suivant le maudit feu-follet ?... Cette dernière supposition est, hélas ! La plus vraisemblable : les ardents étaient si méchants ! »(3).

(1) René-Charles Plancke : Mormant et ses environs à la belle époque, Amattéis, 1994, p 279.

(2) Les Flambettes prenaient quelquefois la figure d’une petite vieille à longue chevelure d’argent. Elles jouaient toutes sortes de mauvais tours aux bergers qui passaient les nuits dans les champs. (Note de René Morel)

(3) René Morel : La Mare aux Ardents, Almanach de Seine et Marne, 1893, p 137 à 141.

Cryptozoologie, version Seine-et-Marne

Le plan d’intendance d’Andrezel, dressé au 18ème siècle mentionne, parmi toutes celles qui existaient sur la commune, deux autres mares à caractère légendaire. Il s’agit de la Mare à la Bête et de la Mare au Diable. Elles se situaient approximativement pour la première au lieu-dit actuel le Marchais Fleury, parcelle n°3, coordonnées Lambert X : 0635,016 ; y : 1102,632, et pour la seconde, le long de l’actuel chemin rural de Suscy à Andrezel, au lieu-dit actuel le Noir, parcelle n°6, coordonnées Lambert : X : 0633, 482 ; Y : 1101,762. Elles ont aujourd’hui disparues, victimes elles aussi des drainages intensifs du XIXème siècle. Aucune légende ne nous est parvenue, mais les noms sont suffisamment évocateurs pour que je me permette d’apporter quelques précisions supplémentaires.

Avec le Diable, pas besoin de d’avantage d’explications. Même si la tradition est perdue, on peut raisonnablement penser que ce point d’eau devait soit être hanté par lui, soit être un lieu qui entrait en communication directe avec l’enfer, ou quelque chose dans le genre. Quant à sa voisine, j’avoue que son nom me pose certains problèmes. Le manque de logique, voilà ce qui pêche. Pourquoi cette vague désignation ? Si l’animal était connu, pourquoi ne pas lui avoir donné son nom ? Les mares aux loups ne manquent pas pourtant. Mais là, c’est différent. Visiblement, la bête n’a pas été identifiée, où alors en partie, mais dans tous les cas, son identité semble en faire un être à part. Redouté et redoutable, peut-être. Sans me laisser entrainer par la théorie du complot mythologique, j’ai dans l’idée que ce patronyme pourrait désigner notre Grand’ Bête régionale. Elle a souvent trainé ses basques dans cette partie de la Seine-et-Marne et il ne serait pas étonnant qu’il s’agisse d’elle. Morel en fait plusieurs fois mention dans ses écrits. Il racontait qu’elle venait se désaltérer dans la Mare des Ardents, (Andrezel n’est pas très éloigné), et qu’elle hantait l’un des souterrains du château de Blandy-les-Tours. D’après la description qu’il en fait, ce n’était pas le genre de créature qui inspirait câlins et compagnie. Voyez par vous-même :

« Dans la Brie, on donnait volontiers à cette bête fantastique la forme d’un veau qui avait quelque chose d’un lièvre et qui ressemblait un peu à un chien. Malheur au paysan attardé qui rencontrait la Grand’ Bête ! Surtout dans les nuits de l’Avent, où elle était particulièrement dangereuse. Elle sautait sur les épaules du malheureux et le faisait courir droit à une mare ou à une rivière dans laquelle elle le précipitait. Il n’y avait qu’un moyen de lui échapper : c’était de prononcer en faisant le signe de croix, certaines paroles cabalistiques qui la mettaient en fuite »(4).

Cette spéculation vaut ce qu’elle vaut et, bien entendu, n’engage que moi. Il est tout à fait probable que nous soyons aussi en présence d’un animal tout ce qu’il y a de plus conventionnel.

Deux Mares à la Bête existaient également sur la commune de Saint-sauveur-sur-Ecole, au lieu-dit actuel La Mare la Bête, parcelle n°1, coordonnées Lambert X : 0613, 811 ; Y : 1088,648. Il n’en subsiste plus rien aujourd’hui (5). Contrairement à moi, Paul Bailly pensait que ce toponyme évoquait la Male Bête du Gâtinais, celle tuée par Gaspard de Montmorin-Saint-Hérem (6) en octobre 1655. Pourquoi pas. Il en est peut-être d’ailleurs de même pour la mare précédente.

(4) René Morel : Le souterrain aux esprits, Almanach de Seine et Marne, 1892, p 146.

(6) Paul Bailly : Toponymie en Seine-et-Marne, Amattéis, 1989, p 328, 329.

Canton du Châtelet-en-Brie

L’Abîme qui marchait aux cloches d’église

Au tout début, il y a une mare. Une mare et un abîme. Un trou abyssal dont on prétend que personne n’a jamais réussi à en atteindre le fond. Située à l’écart du village de Féricy, sur le flanc nord de la Forêt Domaniale de Barbeau, à quelques encablures de la limite de commune avec Fontaine-Le-Port, cette mare n’avait jamais vraiment fait parler d’elle. Du moins jusqu’à la révolution française. A cette époque, la tradition, encore présente dans la mémoire d’une poignée d’anciens, rapporte : « Que les anciennes cloches de l’église, enfouies en 1789, dans la « Mare de l’Abîme » et qui, envasées, n’ont jamais pu êtres récupérées, se font entendre à ceux qui se penchent au-dessus de l’onde, car elles sonnent encore pour la fête de Sainte-Osmanne (1) ».

|

| LA MARE DE L'ABIME (FERICY) |

D’une façon plus prosaïque, « On prétend

également qu’elles furent cachées dans les caveaux de l’église. Après la

terreur, elles furent remontées pour être redescendues à nouveau, brisées et,

après de longues négociations, jetées à la seine »(2).

En réalité, « les débris ont été déposés chez le citoyen Pléau et

refondus par la suite pour en faire trois nouvelles cloches »(3).

Quant aux quatre battants et la corde qui restait à l’une d’elles, « ils

furent envoyés à l’administration municipale du Châtelet, qui a vendu 9 cordes

dont le produit a surtout servi à des amusements, notamment à acheter un violon

pour faire danser la jeunesse du pays »(4).

A part ça, c’est une jolie mare. On peut toujours la voir aujourd’hui. La Mare de l’Abîme se trouve dans un coin de clairière, en lisière de bois, au lieu-dit actuel Les Bois de Barbeaux, parcelle 169, à cheval sur la 167 et la 171, coordonnées Lambert : X : 0633,307 ; Y : 1085, 701. La laîche des marais à envahie son centre et ses berges. Son fond est tapissé d’herbes aquatiques épaisses. L’eau est claire et limpide en surface. Une certaine ambiance y règne qui ferait dire à n’importe qui ayant un tant soit peu d’accointance avec le fantastique qu’elle porte bien son nom.

(1) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181.

(2,3,4) Georges Guillory : Vulaines, Samoreau, Héricy, Amattéis, 1993, p 123 et 125.

La maternité des ondes

Acheté par la commune de Féricy en 2006, rénové et entretenu régulièrement depuis cinq ans par une équipe d’une cinquantaine de bénévoles, le domaine de la Salle abrite une source, vénérée depuis, dit-on, des temps immémoriaux. Il s’agit de la Fontaine Sainte-Osmane(1). Elle non plus, n’a pas échappé à quelques travaux de réhabilitation : réfection de muret, et drainage ont contribué à embellir et conserver le site en l’état. Et c’est tant mieux. S’il y a deux escaliers pour descendre à la source, c’est parce qu’autrefois, l’un était réservé au châtelain et l’autre au curé et aux pèlerins. Aujourd’hui, on peut emprunter l’un ou l’autre indifféremment. Personne ne sera là pour vous imposer quoique ce soit. Jadis, il y avait une statue près de la source. Il n’y en a plus actuellement. Faut dire que sa fréquentation n’est plus vraiment d’actualité. Comme beaucoup de ses consœurs, cette fontaine avait des propriétés quasi magiques. Son culte était étroitement lié à la fertilité et à la maternité. Jean Vatout prétend, et il n’est pas le seul, que : « Les femmes qui désiraient devenir mères, ou celles dont le lait avait tari, recouraient à la vertu de ses eaux »(2). Elle bénéficiait d’une extrême popularité et devint un lieu de pèlerinage important. Lecotté précise : « Qu’en 1711, on venait de 28km de là pour en boire »(3).

La reine Anne d’Autriche, elle-même, mordit à l’hameçon. On raconte : « qu’elle entendit parler des merveilles de cette fontaine et qu’elle fit venir de ses eaux pour en boire et pour s'y baigner, pendant qu'on célébrait une neuvaine dans l'église de Féricy, pour obtenir du ciel le fils qu'elle demandait inutilement depuis vingt-deux ans de mariage. Quelques jours après, un orage vint en aide à la puissance des eaux de Féricy. Louis XIII était revenu à Versailles, Anne d'Autriche, au Louvre. « Au commencement de décembre 1637, le roi, dit Bussy-Rabutin, partit de Versailles pour aller coucher à Sainte-Maure, et en passant par Paris il s'arrêta au couvent de la Visitation pour y voir mademoiselle de la Fayette. Pendant qu'ils s'entretenaient ensemble, il survint un orage si considérable qu'il ne lui fut pas possible de s'en retourner à Versailles (…). II attendit que l'orage cessât, mais voyant qu'il augmentait, et que la nuit approchait, (…), il ne savait où se retirer. Guitaut, capitaine des gardes de la reine (…), lui dit que la reine était au Louvre, qu'il trouverait chez elle un souper et un logement tout préparé. Il rejeta cette proposition en disant que le temps changerait. On attendit. L'orage devint plus violent. Guitaut lui proposa derechef d'aller au Louvre. (…). Sa Majesté consentit enfin d'aller chez la reine. Guitaut y courut à toute bride pour avertir cette princesse de l'heure à laquelle le roi voulait souper. Elle donna ses ordres pour le faire servir selon ses goûts. Ils soupèrent ensemble. Le roi passa la nuit au Louvre, et, neuf mois après, Anne d'Autriche mit au monde un fils, dont la naissance inespérée causa une joie universelle à toute la France. » Ainsi furent exaucées les prières de la neuvaine de Féricy! »(4). Il semblerait toutefois que ce miracle soit rattrapé par une certaine réalité, car si l’on se réfère à la chronologie historique, la semaine supposée de la conception de Louis XIV (du 23 au 30 novembre 1637), le couple royal logeait à Saint-Germain. Aie !

C’est un peu pareil avec la légende d’Osmane de Féricy. Il ne faut pas longtemps avant de réaliser ce qui ne va pas avec elle. C’est justement qu’elle se déroule dans cette commune. La marque d’une appropriation ancienne. Ici, comme bien souvent ailleurs, la tradition locale, s’est emparé des faits de la vie de la sainte pour les transposer sur son propre territoire. Osmane, pour peu qu’elle ait existée, serait née en Irlande au 7ème siècle, aurait vécu à Saint-Brieuc, puis dans la Sarthe où elle serait morte sans se douter que son nom serait donné plus tard à un village du pays(5). Comme on le voit, Féricy n’est pas tout près. Je vous rapporte tout de même la légende telle que l’a résumée Roger Lecotté, et ce sera tout pour ce chapitre : « Osmane était fille d’un roi d’Irlande, en l’an 118 ( ?), elle refusa le mariage car elle était secrètement convertie. Elle s’enfuit en France près de St-Brieuc. Là, elle s’informa où elle pourrait rejoindre Saint-Denis, on lui indiqua Paris. Elle suivit la Loire pour s’y rendre et, ayant fait beaucoup de chemin, elle se trouva un jour dans un pays couvert de forêts où elle résolut de prendre la retraite (Féricy). Avec sa servante, elle bâtit un abri de feuillage et mena une existence austère. Un jour, un jeune seigneur des environs, chassant un sanglier, la bête se réfugia près de la sainte, alors en prières près de la fontaine (Fontaine sainte-Osmanne à Féricy). Malgré les cris des veneurs, les chiens ne pouvaient bouger et le seigneur, voulant tuer le sanglier, demeura figé ; il injuria Osmane qu’il prit pour une enchanteresse et se retira. Passant à Sens, il raconta le fait à St Savinien qui se rendit auprès de la solitaire et la reconnut comme une croyante. Aussi il la baptisa avec l’eau de la fontaine et lui donna le nom d’Osmane. Pour subvenir à ses besoins, il laissa auprès d’elle un jardinier pour cultiver la terre et lui bâtir un oratoire (qui serait la chapelle de l’église de Féricy). Le bruit de sa sainteté se répandit partout et de nombreux fidèles vinrent lui demander soulagement de leurs maux. Elle rendit la vue à des aveugles. Son jardinier s’étant épris d’elle et lui ayant fait des propositions déshonnêtes, il devint aveugle et muet et n’obtint sa guérison qu’après s’être repenti. Elle guérit aussi une jeune fille malade de la gorge, rendit la vue à une enfant espagnol. Après une vie édifiante, elle mourut et fut enterrée en son oratoire où les miracles continuèrent, particulièrement pour les femmes désirant obtenir nombreuse lignée »(6).

(1) Coordonnées Lambert X : 0634, 262 ; Y : 1084, 449.

(2) Jean Vatout : Souvenirs historiques des résidences royales de France, Palais de Fontainebleau, Paris, 1837, p 315.

(3) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181

(4) Jean Vatout : Souvenirs historiques des résidences royales de France, Palais de Fontainebleau, Paris, 1837, p 315/317.

(5) 72120 Sainte-Osmane.

(6) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181

La mécanique du Diable

En géologie, un

gouffre est généralement une cavité calcaire, creusée sous l’action de l’eau et

dont l'entrée s'ouvre dans le sol, à l’inverse d’une caverne dont l’ouverture

se situe dans une paroi. Il y a plusieurs gouffres de ce type à

Valence-en-Brie, mais parmi les quatre que l’on peut trouver, un seul nous

intéresse. Il fait l’objet d’une légende un peu particulière. On en reparlera

en temps voulu.

|

| INTERIEUR DU GOUFFRE DE VALENCE (VALENCE-EN-BRIE) |

Cette cavité

ne porte pas de nom remarquable. On l’appelle seulement le Gouffre ou parfois le Gouffre

de Valence. Il se situe au Nord-est du village(1), pas

très loin de la voie ferrée et de l’autoroute, au bord d’un petit bois embusqué

au fond de la Vallée Javot. L’aspect

de ce gouffre est aujourd’hui assez surprenant, comme une sorte de mécanique naturelle

ou d’entrée de mine abandonnée. Des plaques de désensablage et des poutres ont

été placés le long de ces différentes parois, peut-être pour renforcer l’ensemble,

et une dernière a été placée pour couvrir l’entrée. Tout cet assemblage

métallique lui donne un design industriel qui n’est pas sans rappeler le décor

d’un film de SF post-apocalyptique.

|

| EXTERIEUR DU GOUFFRE DE VALENCE (VALENCE-EN-BRIE) |

|

| RUINES DU MOULIN CISTERCIEN (VALENCE-EN-BRIE) |

Voici ce qu’il se disait encore à la fin des Trente Glorieuses :

« Celui qui se trouverait auprès du Gouffre de Valence pendant que sonnent les cloches de la messe, le dimanche de la Passion, verrait le Diable sortir de ce trou, accompagné de tous les damnés du pays, mais seulement le temps de la sonnerie des cloches »(5).

(1). Cordonnées Lambert: X ; 0641, 562/ Y : 1083, 042, lieu-dit : les Carrières, parcelle 11.

(2) Daniel Bullot

& Danielle Bullot : Le

déversoir d'un moulin à eau se perdant dans un gouffre à Valence-en-Brie

(Seine-et-Marne), Bulletin du Groupement archéologique de Seine-et-Marne,

n° 43, 2002, pp 91-98.

(3) Voir le site : http://ckzone.org/Sujet-Gouffres-et-aqueducs-en-sud-seine-et-marne.html.

(4) Paul Malherbe : Expérience sur les relations souterraines

entre la vallée Javot (Valence-en-Brie) et la source de Nanchon

(Vernou-sur-Seine), Bulletin de l’ANVL, volume 5-2, 1922, p 55.

(5) Cosette

Khndzorian-Iablokoff : Le canton

du Chatelet-en-Brie et ses environs immédiats, BSMF, n°XC, Juillet/Septembre

1973, p 85.

Le trésor de la cabane du Diable

Mr Daniel C, m’a fait parvenir ce message le 11.04.2011 :

« Sur la commune

de Machault, au lieu-dit L’Enfer, se

trouvait naguère une maison. Un homme seul y habitait. Il était plus ou moins

sorcier et on l’accusait de fricoter avec le Diable. A sa mort, la maison

demeura inhabitée et finit par tomber en ruine. La nuit on apercevait des

lueurs à travers les vestiges. Le diable y séjournait souvent et on voyait

aussi un gros chat noir, un chien, un mouton noir et parfois un bouc aux yeux

rouges rôder dans les environs. Des petits êtres difformes habitaient à cet

endroit. Ils accompagnaient le diable dans ses virées nocturnes.

On avait coutume de

racontait dans le village que sous la maison existait une cave qui renfermait

une énorme barrique remplie de pièces d’or et de pierres précieuses gardée par

le diable. Il avait jeté sur ce trésor un charme qui empêchait quiconque de

s’en emparer. Il y avait toutefois un moyen simple de déjouer cette magie: Il

suffisait, à la seconde où on l’apercevait le trésor pour la première fois, de

lancer dans la barrique un couteau préalablement consacré, ce qui rompait

immédiatement le sortilège. De plus, la trappe de la cave ne s’ouvrait qu’une

fois par an, le jour de la Toussaint, et le Diable, qui veillait jalousement

sur ses richesses, les dissimulaient sous un tas d’immondices afin que l’intérêt

et le désir des hommes ne soient pas éveillés. De cette façon, celui qui s’en

approchait ne distinguait rien d’autre que des bouts de bois et des blocs de

pierres, des excréments et des monceaux d’ordures.

Un jour, il y a très

longtemps de cela, un homme eu connaissance du trésor du Diable et du moyen

d’en prendre possession. Il se rendit donc sur place, le vendredi de la

Toussaint, trouva la cave ouverte, descendit et commença à déblayer les

détritus qui s’y trouvaient. Après des heures de labeur, il finit par tomber

sur la barrique remplie d’or. L’homme avait dans sa poche un couteau béni spécialement

à l’église de Saint-Vincent de Machault, mais lorsqu’il voulut le sortir, son

doigt rencontra malencontreusement la lame et il se coupa. La douleur lui fit

retirer la main. Il était trop tard. Le trésor se changea aussitôt en une

multitude d’insectes et de serpents qui épouvantèrent le pauvre homme et le mirent en fuite.

On raconte que depuis cette époque, plusieurs personnes tentèrent leur

chance, sans plus de succès. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune trace de la

maison et de la cave. Quant au trésor du

Diable, seul ce dernier sait ce qu’il a pu devenir…».

L’Enfer. Les

cadastres Napoléonien et contemporain situent ce lieu-dit au sud-sud-est de

Machault, point X : 0637.062 / Y : 1082.655. Actuellement, c’est une

longue parcelle de terre cultivée, partiellement boisée au nord. Deux bosquets

isolés sont séparés de moins de 100m. Je n’ai trouvé aucun document sur la

maison dont parle Mr Chailloux et, si elle a un jour existée, il n’en reste plus

aucun vestige aujourd’hui. Que ce soit dans les deux bosquets, ou dans les

champs alentours. D’après lui, c’était sûrement une bâtisse très ancienne,

peut-être même une cabane construite sur les vestiges d’une cave antique. Du

côté du hameau de Villers circulaient d’ailleurs des histoires sur des

improbables camps et fossés de César(1), mais

ce genre de tradition n’a rien d’exceptionnel et surtout, n’est pas en mesure

d’attester quoique ce soit ailleurs.

|

| LA CABANE DU DIABLE (MACHAULT) |

Canton de Perthes-en-Gâtinais

L’abîme au trésor

Un étrange problème se rencontre avec l’abîme du Ru

de la Fontaine d’Arbonne, à Arbonne-la-Forêt. Là encore, si le ru existe

toujours, l’abime a bel et bien disparu. Lorsque j’y suis allé au mois de

Juillet 2012, le lavoir, supposé être alimenté par cette source, était à sec. Le

ruisseau reprenait son cours un peu plus loin pour se poursuivre jusqu’à

l’autoroute A6, où il est alors redirigé dans un petit chenal en direction des Marais de Baudelut. Si on en croit le

cadastre, l’abime devait peut-être se situer au bout du Chemin Rural, dit de l’Abime. Pourtant, rien aujourd’hui ne fait

penser qu’il ait pu exister un tel gouffre. La profondeur du Ru de la Fontaine n’excède pas 20 cm, et

la largeur de ses rives se maintient d’un bout à l’autre, sans variation

importante.

|

| L'ABIME, PLAN D'INTENDANCE DU 18EME (ARBONNE-LA-FORET) |

Il existe une

légende à propos de cet abime. Je l’ai gardée pour la fin, car elle n’est pas

sans rapport avec le prochain thème de mon étude consacrée aux légendes et aux

traditions de Seine-et-Marne. Je vous

laisse deviner…

« Autrefois il y avait un abime dans le ru de

la fontaine d’Arbonne. Il y a longtemps un seigneur, sa dame et ses gens

auraient été engloutis avec leur carrosse dans ce trou abyssal alors qu’ils

fuyaient Fontainebleau. On raconte qu’ils avaient avec eux un coffre rempli

d’or. Celui qui se tenait près de l’abime durant le jour de la Toussaint

pouvait entendre le galop des chevaux et voir les fantômes des noyés sortir de

l’eau et faire le tour des champs alentours. On prétend que durant cette

période, on pouvait s’emparer du trésor resté dans le carrosse. Mais il fallait

le faire avant le retour du seigneur et de sa dame et l’abime était considéré

comme n’ayant pas n’ayant pas de fond »(1).

Canton de Villiers-Saint-Georges

Histoire de trésor caché sur fond de

Pierre aux Cents Têtes

On la repère en moins de cinq minutes dans le Bois de Montaiguillon, au bord de la

Départementale 131. L’un des derniers exemples d’architecture médiévale et

militaire du bassin parisien encore debout et plutôt en bon état. Une imposante

forteresse en ruine qui à le privilège de n’avoir jamais été totalement restaurée,

peut-être bricolée de temps à autre et parfois entretenue pour les besoins du

moment, mais jamais de manière durable. Une première fois démantelée vers 1421,

puis remise au goût du jour peu de temps après, elle fut de nouveau démolie vers

1613 sous les ordres du cardinal Richelieu qui n’aurait pas fait cinq minutes

au poste de conservateur du patrimoine. Laissée à l’abandon depuis presque 400

ans, la basse cour, dans laquelle un petit corps de ferme a fait récemment l’objet

de rénovation, est parfois squattée par des inconnus durant des périodes plus

ou moins longues. Aux abords immédiats et dans les parties les plus reculées,

la végétation s’est confortablement installée. Les douves et la contrescarpe

disparaissent sous un rideau vert quasiment impraticable. Happé par le lierre,

les tours paraissent réduites de moitié.

|

| TOUR DU CHÂTEAU DE MONTAIGUILLON (LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE) |

Les lieux ont toujours fait l’objet de redoutables superstitions.

Des ogres y avaient établi leurs quartiers, notamment dans un souterrain

« qui se prolongerait sur une

distance de plus de 20 kilomètres et communiquerait avec la citadelle de

Provins »(1). René Morel prétend que l’endroit « passait pour servir de retraite à des hommes

qui mangeaient les jeunes gens »(2). Quelques

années auparavant, l’instituteur Chonot, rapportait les choses de manière plus conventionnelle,

mais tout aussi décalée, et affirmait avec erreur(3), qu’une

fois le château devenue propriété des Templiers, « ces chevaliers y commirent toutes sortes d’orgies. On les accusait même

de se repaître de la chair humaine des nouveau-nés. Attaqués par ordre du roi,

ces cannibales, après avoir supporté un siège de plusieurs années furent pris

et condamnés à être étranglés »(4). Pourtant

ce qui, au cours des siècles, avait fait la réputation de ces ruines et qui

attirait les curieux tout autant qu’il les rebutait était la présence d’un

trésor caché. Les plus optimistes se persuadaient qu’il était enterré sous

l’une des plus grosses tours du château, et qu’il avait été planqué là par un

quelconque seigneur au temps des croisades, de la guerre de cent ans ou même

beaucoup plus tard. Pour les moins drôles « que ce manoir était habité par le Diable qui y avait entassé des

trésors dans une cave dont la porte restait ouverte le vendredi saint pendant

la lecture du grand évangile, mais dans laquelle personne n’osait

pénétrer »(5).

Jean Lefèvre ajoute que « le maréchal de Chastellux, avant de se rendre aux Anglais après le

siège de la forteresse de 1424, avait fait enfouir des sommes considérables

pour les soustraire aux pillards. Le chapelain du château les aurait mises

alors sous la garde de sainte-marguerite, à qui la chapelle seigneuriale était

dédiée. D’autres, l’accusant d’être aussi bien avec les saints du paradis

qu’avec le diable, affirmèrent que l’intervention du démon sauva seule la

mystérieuse cachette de toute recherche. Cependant chacun ignorait dans quel

endroit gisaient les coffres remplis d’or et quel était le « sésame

ouvre-toi » qui en donnerait la possession au mortel assez audacieux pour

en tenter la conquête »(6).

La légende du Trésor

de Montaiguillon a été publiée en 1910 dans les numéros 5 et 6 de la Revue Brie et Gâtinais. L’auteur,

Jean Lefèvre, explique que sa grand-mère lui a raconté cette histoire durant la

seconde moitié du 19ème siècle. Elle la tenait elle-même de son

aïeule qui avait connu le héros de ce récit véridique. Là, ça devient vraiment

intéressant. Un peu comme un truc qui ne vaut pas un clou et qui soudain se

change en or. Une autre chose aussi. Vous le remarquerez sûrement, mais les

indications de Lefèvre et de Morel divergent dès qu’ils se mettent à parler du

jour d’ouverture de la porte du souterrain. L’un évoque le dimanche, l’autre le

vendredi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce détail me paraît plutôt

poser problème, surtout pour un chasseur de trésor. Vingt-quatre heures de

différence, ça fait quand même beaucoup. En revanche, il existe une

certitude : celle de l’évangile. La tradition veut qu’on lise le récit de

la passion le Dimanche des Rameaux et

également le Vendredi saint, même si ce

n'est pas le même texte à chaque fois. En effet, durant le premier on a le

choix entre la passion selon Saint-Mathieu, Saint-Marc ou Saint-Luc, suivant

l’année correspondante, et durant le second, uniquement la passion selon Saint-Jean.

Cela ne résout pourtant pas le désaccord entre nos deux informateurs et, tout à

fait entre-nous, ce n’est pas un cas exceptionnel. Une erreur de ce type n’est

pas plus invraisemblable ici qu’une vérité ailleurs. Plus important, vous ne

devez pas oublier que nous parlons de légendaire. Les descriptions qui en résultent

ont toutes les chances d’êtres parfois contestables ou incohérentes.

Quant au texte de la légende, celui-ci se prolongeant sur presque dix pages,

je préfère en donner ici une version raccourcie. L’action se situe à Louan, aux

alentours de 1752/53 :

« Un soir de mars

qu’il pleuvait à torrents, Jean Moinot entendit heurter rudement à sa porte.

Quittant le maigre feu auprès duquel il se chauffait, il alla ouvrir en

maugréant.

- Tiens !

s’écria-t-il à la vue de la silhouette qui se dessina dans l’entrebâillement de

l’huis, c’est Triconet. Qu’est-ce que tu viens faire au village aussi tard, par

ce temps de chien ?

- Es-tu seul ?

lui demanda-t-on à mi-voix.

- Oui.

- Alors personne ne

m’aura vu entrer ici, dit le nouvel arrivant. Il faut que tu me caches jusqu’à

l’aube. La maréchaussée est à ma recherche et je ne veux pas être pris !

- Ah ! mais ça,

c’est autre chose, répondit Moinot.

Pendant ce rapide

colloque, Triconet avait fermé la porte et, s’appuyant contre elle, il parut respirer

plus à l’aise, et aussi plus rassuré. Triconet était, pour le moment, berger à

Champcouelle près de Villiers-Saint-Georges. Il avait la réputation d’être un

des sorciers les plus redoutables de la région, car on le disait héritier des

secrets de son congénère Hocque, dont la mémoire était encore vivace dans la

contrée, bien qu’étant passé de vie à trépas, 60 ans auparavant. On lui

attribuait le pouvoir de jeter des sorts aux bêtes et aux gens. Un geste, un

coup d’œil suffisaient pour cela. Si ses talents professionnels et

extra-professionnels lui avaient permis de rendre des services et d’avoir droit

à la gratitude de ses obligés, il est probable qu’il abusa aussi de son

prestige, car sur une dénonciation faite contre lui à la Prévôté de Provins, la

force publique s’était mise à sa recherche. Plusieurs fois, il avait été utile

à Jean Moinot, il avait compté sur sa reconnaissance et était venu frapper à sa

porte. Cependant Moinot demeurait atterré, donner asile à un tel homme, cela

sentait singulièrement la corde !

- On ne sait pas que

je suis ici, dit le fugitif, tu ne risques rien. Laisse-moi donc me reposer un

peu et je repars. Foi de Triconet, je te revaudrai cela.

Moinot se laissa

convaincre et Triconet alla se cacher dans le fenil. Le lendemain, au petit

jour, il sortit discrètement de son refuge et avant de s’éloigner, appela son

hôte et lui dit :

- Si je suis pris,

c’est la potence. Je veux te laisser un secret dont tu feras ton profit :

tu seras riche ! Il ne faut qu’oser et cela n’engage en rien ton salut

éternel, écoute ! Et il l’entretint mystérieusement du trésor du château

de Montaiguillon et du moyen de s’en emparer. La chose était des plus

simples : il ne s’agissait que de trouver dans la muraille supportant

autrefois le pont-levis, une pierre assez grande qui fermait l’entrée du

souterrain conduisant au trésor. Mais il

était inutile de vouloir la forcer car elle n’était pas visible en temps

ordinaire. On ne pouvait se rendre compte de son existence que le dimanche des Rameaux,

à l’heure de la Grand’Messe et seulement pendant la durée de l’Evangile de la

Passion.

Au moment où le curé

de Louan en commençait la lecture, la pierre qui était évidemment fée, tournait

sur des pivots invisibles, elle démasquait un escalier étroit qui s’enfonçait

et conduisait à une salle voutée renfermant des coffres remplis d’or.

Seulement, celui qui tentait cette aventure devait être agile, car, outre que

l’ouverture ne restait béante pendant le temps indiqué, l’escalier ne comptait

pas moins de 365 marches. Et rien au monde n’aurait pu faire rouvrir l’entrée

enchantée une fois close. L’imprudent qui se serait laissé enfermer en aurait

été quitte pour attendre à l’année suivante que la liberté lui fut rendue.

Naturellement, Moinot

se garda bien d’entretenir sa femme de ses projets. Il aurait eu tout le

village pour l’accompagner dans son entreprise. Ce n’est pas qu’il devint déjà

avare, mais il considérait les richesses en perspective comme étant sa

propriété et il préférait en rester le maitre.

Donc, le dimanche des

Rameaux, de l’an 1752, il expliqua à sa femme Marie-Anne, qu’il avait besoin

d’aller visiter un des champs qu’il cultivait à la lisière des bois. Moinot

avait bien calculé le temps nécessaire pour effectuer des recherches sérieuses.

Il était sur l’emplacement désigné juste au moment où l’Evangile commençait à

être lu dans l’église paroissiale. Il remarqua pourtant un gros buisson de

ronces qui cachait le pied de la muraille. Il l’éventra d’un coup de bâton et

vit qu’un trou béant s’ouvrait devant lui. L’escalier était là. Il hésita un

instant, puis entra. Les ténèbres se refermèrent sur lui. Il eut peur et

ressortit aussitôt. A peine eut-il touché le seuil, qu’il se sentit poussé en

avant et, par un phénomène singulier, il ne put plus bouger. Il se retourna.

L’ouverture était refermée ! et un pan de sa souquenille était pris dans les

joints de pierres. L’Evangile de la Passion était terminé !

Avec son couteau, il

découpa l’étoffe et regagna le logis, ruminant une nouvelle expédition pour

l’année suivante.

*

- Cela ne fait

rien : je reviendrai…

Et d’un pas alerte, il

gravit les degrés glissants, en forçant dans les endroits difficiles pour faire

passer les parties de son vêtement qui frottaient contre les murs suintants. Il

finit par arriver en haut de l’escalier. La lumière du jour lui sembla

merveilleuse. Encore un pas et il était dehors ; mais au moment où il

allait le faire, la pierre servant de porte tourna sur elle-même et boucha

l’ouverture.

Il était

enfermé ! Le curé de Louan avait terminé son Evangile un quart de minute

trop tôt ! Toutes les peines qu’il prit pour remuer le grès énorme qui

l’emmurait, furent vaines. Terrifié, perdant la tête, il vida ses poches et en

jeta à pleines autour de lui le contenu. Ayant ainsi allégé sa conscience par

cette restitution, il supplia qu’on le laissa sortir. Mais rien ne répondit à

sa prière, rien que le bruit monotone d’une goutte d’eau tombant quelque part

avec une lente cadence. Cette résonnance cristalline lui sembla être le tic tac

d’une mystérieuse horloge, mesurant la marche lente des siècles passant sous

ces voutes antiques et ténébreuses. Bientôt sa chandelle s’éteignit, brulée

jusqu’au bout ; alors il perdit tout sentiment…

Un flot de lumière

vint baigner son visage et il reprit ses sens. La porte enchantée était de

nouveau ouverte. Moinot recouvra aussitôt la mémoire. En un bond, il fut dehors.

Les ronces qu’il avait écartées tout à l’heure avaient diablement repoussé. A

l’aide de son bâton, il fit une trouée et s’éloigna. Il s’arrêta un peu plus

loin pour s’étirer avec volupté

- Bonne sainte

Vierge ! je l’ai échappé belle se dit-il en frémissant. Si jamais on m’y

reprend !..

Et il s’achemina vers

Louan, dont l’unique cloche sonnait à toute volée.

- Quoi ?

pensait-il, la messe finit seulement ? Il me semble pourtant que j’ai

rudement dormi là-dedans.

Etonné, il pressa le

pas et des gouttes de sueur ne tardèrent pas à perler sur son front. D’un geste

machinal, il les essuya avec sa manche. Il s’arrêta stupéfait. Sa barbe qu’il

portait courte d’habitude, était devenue aussi longue que celle d’un

patriarche. Mais sa surprise grandit encore à quelques pas de là. Il traversait

justement un champ cultivé par lui. Son étonnement fut grand quand, à la place

du blé qu’il avait planté, il vit une petite jachère où la petite Toinon

faisait paître ses deux moutons. Il héla la fillette et tomba des nues en

constatant que la gamine de quinze ans, opulente comme un échalas quarante-huit

heures auparavant, était devenue une belle jeune fille.

- Toinon ! lui

cria Moinot, peux-tu me dire ce que tout cela veut dire ?

Et comme, il faisait

un geste désespéré, la jeune fille poussa un cri d’effroi et se sauva à travers

champ.

- Est-ce qu’elle a

perdue la tête ? murmura-t-il en continuant son chemin.

A l’entrée du village,

il aperçut la mère Petit qui, appuyée sur son bâton, marchait péniblement dans

son jardin.

- Elle est

terriblement cassée depuis hier, remarqua-t-il. Elle était encore droite. Eh

bien, la mère, ça ne va donc pas ce matin ?

La vieille le regarda

un instant, puis rentra aussi vite qu’elle le put, dans sa chaumière, en

marmottant des paroles qu’il n’entendit pas. Alors il fut saisi d’une angoisse

inexprimable. Tout ceci n’était pas naturel. A cette idée, il se mit à courir

vers sa maison, comme s’il avait eu le diable à ses trousses. Quand il pénétra

dans sa cour, il ne remarqua rien d’extraordinaire. La porte de sa demeure était

ouverte ; du seuil, il aperçut sa femme qui rentrée de l’église, défaisait

son beau casaquin des jours de fêtes. Au bruit de ses pas, Marie-Anne se

retourna, le toisa d’un regard hostile et avant qu’il eut ouvert la bouche,

elle l’arrêta net par cette étrange bienvenue :

- Holà, le pautrain,

il n’y a rien pour vous ici ; quand il n’y a plus d’homme dans la maison,

la maie est vide !

Du coup, Moinot en

laissa tomber son bâton.

- Allons, ma mie, tu

ne vois donc pas… tenta-t-il de dire.

Sa moitié était une

femme de décision ; aussi empoigna-t-elle un solide gourdin, et,

menaçante, se mit en devoir d’expulser l’intrus.

Ace moment, le vieux

chien Marquis, vint prendre part à l’action. Il s’élança sur Moinot, mais en

gémissant après lui, lui léchant les mains et le visage.

- Lui me reconnait, au

moins, s’exclama le malheureux en fondant en larmes et en serrant l’animal contre

sa poitrine. Alors Marie-Anne interdite par cet étrange spectacle, le regarda

attentivement et laissa tomber sa trique en disant :

- Ah ! mon

Dieu ! Ah Jésus ! mais on dirait mon homme !

Et voilà comment

Moinot, nouvel Ulysse, fut reconnu par son chien avant de l’être par sa femme.

Enfin, il put raconter son histoire et apprit que c’était pendant une année

entière qu’il avait dormi dans le souterrain de Montaiguillon. Ceci expliquait

tout ce qu’il lui était arrivé depuis sa délivrance.

Marie-Anne, trop

heureuse d’avoir retrouvé son mari, ne lui fit aucun reproche, car si elle

était d’abord rude, elle ne l’en aimait pas moins de tout son cœur. Moinot

avait bien un regret : celui d’avoir vidé ses poches complètement. Mais

quant à recommencer une nouvelle excursion dans l’antre diabolique, ah !

il avait la chair de poule rien que d’y penser.

A partir de ce jour,

il laboura ses champs avec plus d’ardeur, et si les écus qu’il en tira ne

gonflèrent point ses poches au point de l’empêcher de franchir la porte de sa

maison, au moins ils furent de bon aloi, lui permirent de résister à la dureté

des temps et de nourrir la famille qui leur vint.

Ma grand-mère qui m’a

raconté cette histoire, terminait toujours par cette conclusion : «

Rappelle-toi, mon enfant, que l’argent le mieux retenu par nos mains est celui

provenant de notre travail »(7).

*

Un autre monument, tout aussi célèbre que la forteresse de

Montaiguillon se trouve également sur la commune de Louan. Quelque part, il

semble indissociable de ces ruines. On verra à la fin, pourquoi.

Même s’il a été souvent été qualifié de menhir ou de dolmen

par différents auteurs(8), nous

avons affaire cette fois-ci qu’à un simple rocher naturel dont la désignation

rappelle à coup sûr une ancienne tradition légendaire. La Pierre aux cent têtes. C’est son nom. A l’heure où j’écris, il n’y

a aucune explication valable sur son origine. Lemarteleur et Doublet sont les

seuls à proposer un semblant d’interprétation : « Il se pourrait que, primitivement comme

plusieurs pierres du même genre, la roche fût connue sous le nom de

« Pierre Folle » ; de là, la dénomination Pierre-sans-Tête et

par corruption de Pierre-aux-Cent-Têtes »(9). Pourquoi

pas. De la même manière, et puisqu’on a parfois cru qu’il s’agissait d’une

pierre de sacrifice, Pierre-au-Sang-Tête

pourrait tout aussi bien convenir.

Elle est située dans les Bois

de Montaiguillon, lieu-dit la Fosse

du Taux, à moins de deux km à l’ouest de l’ancien château et sur le point

le plus haut de la commune, 207 m(10). C’est la dernière d’une enfilade de trois roches

plus ou moins imposantes. Toutes sont des formations gréseuses identiques,

formant des empilements ou des agglomérats de plaques ou de blocs, de taille et

de poids différents. Celle qui nous intéresse est un amas de quatre énormes grès

empilées deux par deux et formant comme un début de jeu de construction. La concernant, trois idées tenaces semblent

avoir parcourues les siècles pour venir jusqu’à nous. La première est qu’il

s’agit d’une pierre branlante, la deuxième qu’elle ai été bâtie par nos celtes

indigènes et la troisième qu’elle ai pu, par la même occasion, servir de lieu

de culte aux druides et d’autel sacrificiel. Comme bien souvent dans ces cas là,

une petite visite sur place s’impose toujours, histoire de vérifier ce qu’il en

est réellement. Je m’y suis rendu en compagnie de Mr René H, de Louan qui

connaît bien les lieux et l’histoire de sa région. Ce dernier a toujours

entendu raconter que l’on pouvait facilement faire remuer l’un des blocs, mais

il n’a jamais pu y parvenir et il ne se rappelle pas que quelqu’un ai pu le

faire en sa présence ou non. Pourtant d’après Bourquelot elle était :

« capable de tourner avec une

extrême facilité sous la simple pression du doigt d'un enfant »(11).

L’abbé Puyo(12) qui lui consacre un long

article sans finalement vraiment en parler et l’instituteur Chonot, pour ne

citer qu’eux, sont aussi d’accord sur ce point : il s’agit bien d’une

pierre « qu’on peut faire osciller

facilement »(13). La

tradition elle-aussi n’en démord pas, pourtant cette démarche, opérée par mon

informateur et moi n’a jamais pu aboutir. Il a fallut me rendre à

l’évidence : nous avons été incapables de faire bouger quoique ce soit. Mr

H avait finalement raison. Cela signifie-t-il que cette pierre n’a jamais pu

être actionnée ? Pas sûr, d’autant que nos précédents auteurs semblent

convaincus par leurs propos. L’endroit précis où s’exerçait la pression a-t-il

finalement été oublié ? A-t-on stabilisé la roche à une époque

indéterminée pour l’empêcher de bouger ? L’église y est-elle pour quelque

chose ? Tout ça me paraît plutôt délicat à démêler.

|

| LA PIERRE AUX CENTS TÊTES (LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE) |

Quant aux théories soutenant que ce monument pouvait avoir

été édifié par les celtes et utilisé par les druides, tout le monde sait qu’aujourd’hui,

ce genre d’idées est à prendre avec un certain recul, voir même avec pas de

recul du tout. Il n’y a que dans la tradition ancienne, l’Almanach(14) et

le Patrimoine des communes de la

Seine-et-Marne(15), les